السياسة البريطانية تجاه الحركة الوطنية في مصر

أوراق يناير.. وقائع أيام التحرير

يناقش الكتاب الذى صدر متزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وقائع ما جرى فى ميدان التحرير فى العام الأول للثورة بدء من الإجراءات التى مهدت لاندلاع الثورة والإطاحة بنظام حسنى مبارك مرورا بإدارة المجلس العسكرى الأول للبلاد عقب تخلى مبارك عن الحكم وعجز قوى الثورة عن خوض الانتخابات الرئاسية الأولى، وصولا إلى قفز جماعة الإخوان على المقعد الرئاسى والوصول إلى القصر الجمهورى.

دارفور الواقع الجيوسياسي، الصراع والمستقبل

العرب والولايات المتحدة الأميركية

يضم هذا الكتاب مختاراتٍ محكّمة من البحوث التي قُدّمت إلى مؤتمر «العرب والولايات المتحدة الأميركية: المصالح والمخاوف والاهتمامات في بيئة متغيرة»، الذي عُقد في الدوحة في الفترة بين 14 و16 حزيران/يونيو 2014. ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من الإرباك في هذه العلاقات؛ إذ تبدو مركّبة وشديدة التعقيد، فمع أنها كانت تتّصف بالعداء الشديد على مستوى الرأي العام العربي بسبب الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية خصوصًا، فإن الولايات المتحدة الأميركية ظلت تحظى بأكبر عدد من الحلفاء في المنطقة العربية. ويسعى هذا الكتاب إلى تفكيك هذه العلاقة المركّبة، وإلى إيضاح أوجهها المختلفة، مع الأخذ في الحسبان التحوّلات التي طرأت عليها منذ أن بدأ احتكاك الولايات المتحدة الأميركية بالعرب قبل نحو قرنين. وإذا كان تاريخ العلاقات العربية - الأميركية يمتد إلى مطلع القرن التاسع عشر، حيث كان الاهتمام الأميركي بالشرق العربي في تلك الفترة يقتصر على المجالات الثقافية - الدينية والتجارية، قبل أن يتطور إلى اقتصادي ونفطي وسياسي وأمني

أمريكا الأخرى: أمريكا في عيون مغترب عربي

هذا الكتاب صدر في حميّا أحداث عربية عاصفة، مُنحت وصفا تبريريا، وتجميليا، ؤتشويقيا: الربيع العربي، والذي بسرعة صادمة تكشّف عن كارثة عربية، فقد سُرقت الحراكات، وشوّهت المطالب، وحرفت الجموع الغاضبة، وأخذت إلى نقيض ما طمحت وأمّلت، وآلت الحراكات إلى قفز قوى رجعية متخلفة، وتفشي فصائل إرهابية ( متأسلمة) تخريبية مرعية أمريكيا، ومن دول الاستعمار القديم ، بريطانيا وفرنسا، وممولة من (نظم) حكم عشائرية متخلفة مهمتها إفشاء الجهل، والتخلّف، وتغذية نعرات دينية تمزق مجتمعاتنا العربية، تتقدمها: السعودية، وقطر. كاتبه مسعد عربيد لا يرتكز على دراسات تشرّح أمريكا، حسب، بل يضع تجربته المباشرة الممتدة على عقدين من الزمان، حيث ما يزال هناك في أمريكا، ليبصّر القارئ العربي بحقيقة أميركا، منطلقا من( قراءة) علمية موضوعية، تستند إلى مبادئ يؤمن بها الكاتب، ويبرهن على صحتها ببراهين الفكر العلمي، والتجربة المباشرة المعيشة. ينطلق مسعد عربيد من فلسطينيته، وعروبته، وإنسانيته، فمعركة فضح ( الإمبراطورية) الأمريكية، وزيفها، وعدوانيتها، وخطابها الإعلامي الكاذب التضليلي، وخطرها على البشرية جمعاء، بما في ذلك الشعب الأمريكي، وتعمقه في فهم ( تاريخية) نشوء أميركا، هي هاجسه لفتح عيون وعقول قرّاء كتابه، ومن يعنيهم التسلح بوعي علمي لفهم أميركا الإمبريالية.

السياسة الاجتماعية

أنا كوماري من سريلانكا

كوماري سيّدة سريلانكيّة اضطرّها العوز إلى مغادرة بلدها والعيش في الخليج ومصر ولبنان. كوماري ليست رقماً ولا شيئاً. إنّها، مثل كلّ إنسان آخر، محكومة بمواصفات وشروط. إلاّ أنّ الحياة التي استقبلتها كانت تليق بالأرقام والأشياء أكثر ممّا بالبشر.هذه الصفحات تحقيق مطوّل عن عذابات امرأة نلقاها ونتعامل معها كلّ يوم.

التيارات السياسية في إيران

صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الطبعة الثانية المنقحة والمزيدة من كتاب فاطمة الصمادي التيارات السياسية في إيران: صراع رجال الدين والساسة، تتناول فيه العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية، ونشأة التيار الأصولي الإيراني، وولادة التيار الإصلاحي. كما تقدم فيه تعريفًا لما سُمي "الحركة الخضراء" في إيران، وتناقش عددًا من الطروحات التفسيرية بشأن حركة الاحتجاج الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية، باحثة في تأثير التيار الأحمدي نجادي، ونشأة تيار الاعتدال في إيران. بانوراما حزبية يتألف الكتاب (543 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة أقسام. في القسم الأول، إيران ما بعد الثورة: التنوع الذي قاد إلى الصراع، فصلان. في الفصل الأول، القوى والأحزاب السياسية - محاور الفكر والأيديولوجيا، ترسم الصمادي بانوراما حزبية – سياسية للمجتمع الإيراني، مصنفة القوى والأحزاب السياسية في ثلاثة تيارات رئيسة: القوى الإسلامية (أنصار الإمام الخميني وحزب جمهوري إسلامي)، فضلًا عن شبكة واسعة تتمركز في المساجد واللجان التابعة للحسينيات؛ ومنظمات اليسار العلمانية والدينية (حزب توده إيران ومنظمة فدائيي الشعب)؛ والاتجاهات الليبرالية (جبهة ملي إيران ونهضت آزادي). ترصد الباحثة في الفصل الثاني، خطاب الثورة وما بعدها، المراحل التي مر بها خطاب الثورة، وفقًا للأحداث التي مرت بها إيران، بدءًا بخطاب الدفاع المقدس، مرورًا بخطاب البناء وخطاب الإصلاحات، وانتهاءً بالخطاب الأصولي. تقول الصمادي: "ظهر الخطاب الأصولي كواحد من الخطابات الرئيسة في إيران، والذي تبلور بصورة واضحة خلال الأعوام الأخيرة، وتحديدًا مع ظهور علامات أفول الخطاب الإصلاحي وإخفاقه. وحتى لو كانت البنية الأساسية لهذا الخطاب موجودة منذ البداية، فإن إطلاق مصطلح أصولي عليها جاء ردًّا على التسمية الإصلاحية، حين أطلقت الحركة الإصلاحية على الجناح المنافس لها تسمية المحافظ". يمين... يسار في القسم الثاني، من اليمين إلى الأصولية ومن اليسار إلى الإصلاح، أربعة فصول. في الفصل الثالث، من اليمين التقليدي إلى الأصولية، تقول الباحثة إن جناح اليمين في إيران بقي واحدًا من فصيلين رئيسين في السلطة، وجاء نتيجة التطورات السياسية بعد الثورة الإسلامية. وفي مواجهته، وقف جناح اليسار، وظلت الساحة السياسية الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي وحتى أواسط التسعينيات محكومة بأصل هذه المواجهة التي فرضت تغييرًا على تقسيمات التيارات والأطياف السياسية في إيران في النهج والخطاب والمسميات. في وقت لاحق، كان اليمين الإيراني الذي كان يسمى اليمين التقليدي يتحول في المسمى إلى الأصوليين. ومن رحم هذه التغييرات والتحولات التي شملت الخطاب وأسلوب العمل، ومن المواجهات التي اتخذت أشكالًا عدة، خرج التيار الأصولي في إيران، أو ما اصطلح على تسميته في الأدبيات العربية التيار المحافظ. تبحث الصمادي في الفصل الرابع، من اليسار الإسلامي إلى الإصلاحيين، في اليسار التقليدي واليسار الحداثي، وأبرز الأحزاب والجمعيات السياسية. تقول: "بقيت القيادة السياسية للحركة الإصلاحية تتحرك ضمن حدود الدستور والقانون، وهو ما جعلها أسيرة للفقه الفقاهتي المسيطر، ولم تبدِ من جانبها رغبة في كسر احتكار هذا الفقه للساحة السياسية. لعب الانحياز إلى هذا الخيار دورًا كبيرًا في الحيلولة دون تطوير المقولات المتعلقة بالمجتمع المدني، والتنمية السياسية والديمقراطية. ومع فشل التيار سياسيًّا، كان من الواضح أنه عاجز عن تقديم نظرية اقتصادية واجتماعية منسجمة، لقد صرف التيار الكثير من الجهد والوقت، ملاحقًا مقولة تعزيز المشاركة السياسية في وقت كان المجتمع الإيراني يتحدث عن أولويات أخرى، تضع الأمن والاقتصاد والرفاه والحريات الاجتماعية في مرتبة متقدمة على المشاركة". خُضر إيران وأحمدي نجاد في القسم الثالث، خارج ثنائية الأصوليين والإصلاحيين، ثلاثة فصول. في الفصل الخامس، خضر إيران... إشكالية التعريف والمعنى، تتناول الصمادي الحركة الخضراء في إيران، ومواضيع الخلاف بن الخضر والإصلاحيين، واحتجاجات مشهد. وتحت عنوان "الحركة الخضراء في ميزان النظام – ’الفتنة‘ ترتدي ثوبًا ثوريًّا مخمليًّا أخضر"، تقول المؤلفة إن التفسير الرسمي الإيراني للحركة الخضراء تجاهل البعد الاجتماعي الداخلي للاحتجاجات، ووضع ما حدث في باب الفتنة والثورة المخملية والعلاقات بالخارج والمخططات الأميركية التي تتضمن حربًا ناعمة على النظام في إيران. فالدعم الذي تلقته الحركة الخضراء من أميركا والغرب دليل يسوقه قادة الحرس الثوري لإثبات حدوث المواجهة الناعمة. في الفصل السادس، التيار الأحمدي نجادي... قريب من الأصوليين، بعيد جدًا منهم، تتناول الصمادي ظاهرة محمود أحمدي نجاد، وعهده الرئاسي، وعلاقته المتوترة بالنظام والحرس الثوري وصدامه أخيرًا معه. كما تتناول مهدوية محمود أحمدي، والخطاب الملتبس تجاه المرأة الإيرانية، والعلاقات بالولايات المتحدة الأميركية، ومغادرة أحمدي نجاد الشعبوي الرئاسة الإيرانية من دون أن يغادر الساحة السياسية في إيران. شبه خطاب! تتناول الصمادي في الفصل السابع والأخير، تيار الاعتدال... خطاب أم شبه خطاب، مصطلحي "اعتدال" و"تنمية" اللذين قام عليهما خطاب المعتدلين في إيران، فتورد محاولة المعتدلين تعريف الاعتدال وشرح التنمية، وجدال الأولويات في التنمية، ومحددات السياسة الخارجية المعتدلة، والسياسة الاقتصادية لتيار الاعتدال. وفي نقد تيار الاعتدال، تقول: "لعل الإشكالية الأساسية التي تواجه الطروحات التي يقدّمها تيار الاعتدال بوصفها خطابًا تكمن في كونها لا تحمل من الخصائص والمكونات التي تجعلها كذلك، خصوصًا إذا نُظر إلى الخطاب بوصفه نسقًا من المعاني المتسلسلة، والتي تتشكل من عناصر لغوية وغير لغوية مثل: الرموز والنسيج الاجتماعي [...] والتي يطرحها تيار أو مجموعة بهدف نشرها في المجتمع وحشد التأييد لها، وهو ما يوجد الضدية مع الخطابات الأخرى، وهذا التفاعل بين المعاني يُفهم في حقيقته كصراع بين الخطابات المتضاربة، حيث يسعى كل منها إلى فرض نظام المعنى الخاص به. وفي نظام المعاني هذا، دور العناصر اللغوية كالمقابلات والنصوص المكتوبة والخطب في منح شكل منسجم في شبكة المعاني وتجزئتها هو دور يحوز أهمية كبيرة".

صديق الرئيس

في هذا الكتاب وصفٌ وتحليل لتأثير أصدقاء حكام مصر على حُكمها، والمآلات التي انتهى إليها هؤلاء الحكام ووطنهم، دون خداع أو إغراق في التحيز أو الوهم. هي قراءة كاشفة لصداقاتٍ وتحالفات صاغت ترتيبات الحُكم وتورطت في الانحياز إلى أطراف ومراكز قوى بعينها، لحساباتٍ خاصة حينـًا، ولمبايعاتٍ ممجوجة للحاكم المطلق حينـًا آخر، تأتي على هيئة صفقات تفضي إلى الاستيلاء على مال عام، أو تمرير نصوص وقوانين قمعية، أو خروج على الإجراءات الديمقراطية.

حياة الشرق

لا شك في أن العالم الإسلامي يُعاني العديد من عوامل التدهور والانْحِطاط، التي جعلته يتخلف عن ركب الحضارة الغربية. وقد أدرك هذا «محمد لطفي جمعة»، فرصد العديد من المشكلات التي تقف أمام نهضة الشرق الإسلامي، ويَقصد به الدول الإسلامية، مؤكدًا أن النهضة لن تأتي إلا بجهود أبنائه، رافضًا الاعتماد على الدول الكبرى — إنجلترا وفرنسا آنذاك — في هذا الشأن؛ لأن هذه الدول لا تنظر إلا لمصالحها فقط، ولا يجب أن نعوِّل عليها من أجل نهضتنا. واستدعى من التاريخ ما يدعِّم به نظريته، وأكد أن الشرق — وخص بالذكر مصر — غنيٌّ بثرواته فقيرٌ بأهله. فهل يستمع حكامنا اليوم إلى نصيحة مرَّ عليها ما يقارب القرن، ويتخلون عن دعم أوروبا والولايات المتحدة، ويبنون أوطانهم بجهود وسواعد أبنائهم؟

مختارات سياسية من مجلة "المنار" لرشيد رضا

في كتاب مختارات سياسية من مجلة "المنار" لرشيد رضا، الصادر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يستعيد المؤرخ والأكاديمي اللبناني وجيه كوثراني نصوص رضا المنشورة في مجلته المنار بصيغة مختارات سياسية وموضوعات ومواقف في مرحلة تاريخية حاشدة بالحوادث، محاولًا تقديم مادة أولية تساعد في كشف مراحل تكوّن فكر رضا، بصفته فقيهًا مشبعًا بالثقافة الإسلامية التقليدية الرسمية، ومواجهته حوادث وتحديات كان من شأنها أن تهز القناعات والمسلَّمات الموروثة، وأن تفرض أمرًا واقعًا يستدعي التكيف مع حاجات جديدة، نتجت من تحديات التوسع الرأسمالي الغربي ومشروعاته في مرحلة الإمبريالية. فقيه يبحث عن دولة يتألف الكتاب (304 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة وثلاثة فصول. في المقدمة، "رشيد رضا فقيه يبحث عن دولة زمن أفول العثمانية"، يتناول كوثراني نشأة رضا ومصادر ثقافته وتأسيسه المنار، ومواقفه السياسية من خلال نصوص مختارة. فـالمجلة رافقت حوادث حوالى أربعين سنة من التاريخ العربي، شكلت مرحلة انهيار الدولة العثمانية وبروز الصيغ العربية البديلة للدولة في ضوء أشكال التبعية للرأسماليات الغربية ونماذجها الدستورية والسياسية والثقافية. يتناول كوثراني في مقدمته للكتاب مواقف رضا في التعليم والإصلاح والأخذ عن الغرب، وفي الهيمنة الاستعمارية والاستقلال والمقاومة، وفي الدولة العثمانية والاتحاديين، وفي جمعية الشورى العثمانية وحزب اللامركزية الإدارية العثماني، وفي العصبية العربية وتبرير ثورة الشريف حسين من موقع الفقه الإسلامي الرسمي، وفي المسألة السورية والنزعة اللبنانية، وفي الصراع بين الشريف حسين وعبد العزيز بن سعود. إسلام وتعليم وأوروبا في الفصل الأول، "الإصلاح والإسلام والتعليم وأوروبا"، يورد كوثراني ستة نصوص، هي: الشيخ محمد عبده: عنوان الفصل السابع من تقرير اللورد كرومر عن مصر والسودان لسنة 1905، وتعليق رشيد رضا عليه؛ التعصب وأوروبا والإسلام؛ منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق: الاستبداد؛ كتابان سياسيان للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (أو مطالب مصر من إنكلترا)؛ رأي الأستاذ الإمام في السياسة (أو سياسته)؛ خطاب صاحب "المنار" على طلاب الكلية الأمريكانية المسلمين في بيروت. في هذا الخطاب، مثلًا، وبحسب ما كتب كوثراني في مقدمته، شدد صاحب المنار على أهمية التعلّم من أمم الغرب للقيام بالمهمة نفسها؛ فهو يقول: "فعلى هذا يجب علينا أن نبدأ بنشر العلم والقيام بالأعمال النافعة في أمتنا ومملكتنا، وأن يقدم أهل كل بلدة خدمة بلدهم الذي يقيمون فيه على غيره من بلادهم، ثم نفيض بعد ذلك من علومنا وأعمالنا النافعة على غيرنا من الأمم على الوجه الذي سبقتنا إليه الأمم الحية في هذا العصر، وأمامكم العبرة في المدرسة التي تتعلمون فيها". عرب وترك يُدرج كوثراني طي الفصل الثاني، "الدولة العثمانية والعلاقات العربية – التركية وإعلان الدستور"، أربعة نصوص لرضا، هي: إعادة القانون الأساسي ومجلس المبعوثان في الدولة العلية؛ عيد الأمة العثمانية بنعمة الدستور والحرية، الجمعة 25 جمادى الآخرة (11 تموز "يوليو")؛ العرب والترك (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)؛ رحلة صاحب "المنار" في سوريا. يكتب كوثراني في ذلك: "ما كان رشيد رضا يصوغ موقفًا من مسألة سياسية حتى تبرز مسألة أخرى؛ فالدعوة إلى محاربة استبداد السلطان عبد الحميد على قاعدة حكم الشورى في الإسلام وجدت في الانقلاب العثماني في عام 1908 مجالًا رحبًا للتوسع فيها، وعقْد آمال عريضة على الحياة الدستورية التي بشّر بها الانقلابيون. لذلك، نرى رشيد رضا يلتحق بهذه الموجة العارمة من التفاؤل التي عمّت أوساط الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي، فيكتب المقالات ويلقي الخطب ويدعو للحكم الجديد والرابطة العثمانية القائمة على الدستور. يقول: ’في هذا اليوم (عيد الأمة العثمانية بنعمة الدستور والحرية) أحس العثمانيون بأنهم أمّة لهم حقوق على دولتهم، ومصالح يقوم عليها بناء وحدتهم، وعليهم فروض وواجبات يؤدونها لحكومتهم، ولهم قانون يساوي بينهم في معاملاتهم، وإن لهم بذلك جنسية جامعة لهم على اختلاف انتسابهم ولغاتهم، وتباين مذاهبهم ودياناتهم‘". في استقلال الحجاز في الفصل الثالث، "المسألة العربية وثورة الشريف حسين"، ثلاثة نصوص لرضا: المسألة العربية: مقالة للتاريخ؛ آراء الخواص في المسألة العربية واستقلال الشريف في الحجاز؛ تأسيس حكومة مكة وخطبة رشيد رضا في منى. يرى كوثراني أن موضوع الاستقلال عن الأتراك بالنسبة إلى رشيد رضا، يبقى مرتبطًا بمسألة الأمانة التاريخية للإسلام: حمايته وإنشاء دولته. فإذا كان الاتحاديون الملاحدة (على حد قول رضا) قد خانوا الإسلام ونكلوا بالعرب، وما عاد بالإمكان الرهان عليهم، فإن مشروع الشريف حسين يقدم لرضا، في عام 1916، إمكانية المشروع البديل في حال سقوط الدولة العثمانية. يقول رضا في خطبته في منى، وكان الشريف حسين قد أعلن الثورة واستقلال الحجاز عن الدولة، ما يأتي: "لكن العمل لإنقاذ الدولة نفسها من الخطر قد أصبح فوق طاقته وطاقة غيره، فرأى أن يبدأ بالمستطاع، وهو إنقاذ الحجاز، مهد الإسلام ومشرق نوره، ممّا نزل به من البلاء والشقاء، ثم إنقاذ غيره ممّا يمكن إنقاذه من البلاد العربية، ليكون ذلك بيئة لحفظ الاستقلال الإسلامي وعدم زواله ممّا يُخشى ويُتوقع أن يحل بالدولة العثمانية والعياذ بالله تعالى". يضيف رضا مبررًا استقلال الحجاز: "لا يغيب عن أذهانكم أنه لولا إعلان هذا الاستقلال لترتّب على سقوط الدولة العثمانية وقوع حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم غنيمة في أيدي الدولة الفاتحة. فإن تركوهما بعد ذلك لنا، كان لهم منّة التصدق بهما علينا، وإلا كانا تحت سيادتهم والعياذ بالله تعالى. وبهذا يتبين لكم أن هذا العمل العظيم، الذي قام به هذا الزعيم العظيم، قد أنقذ الحرمين الشريفين وما حولهما من هذا الخطر الجسيم، ووضع أقوى أساس لحفظ الاستقلال الإسلامي بإنشاء دولة جديدة له". سورية ولبنانية في الفصل الرابع، "المسألة السورية والنزعة الإقليمية اللبنانية"، خمسة نصوص لرضا: المسألة السورية والأحزاب؛ الرحلة السورية الثانية؛ الحكومة السورية الجديدة: أجمهورية تكون أم ملكية؛ الجنسية اللبنانية وغلو طلابها؛ لبنان الكبير وطن مسيحي (هكذا يقول بطرك الموارنة الزعيم الديني السياسي). بحسب كوثراني، بعد تحجيم حسين في الحجاز، استمر رضا في البحث عن الدولة البديلة التي تنقذ الإسلام، "لذلك، نراه ينضم إلى الحركة العربية السورية في بلاد الشام بقيادة فيصل. لكن هذه المرة من دون أن يبني أوهامًا كبيرة حول مشروع الدولة العربية السورية. وعلى الرغم من انتخابه رئيسًا للمؤتمر السوري في عام 1919، نلاحظ أن لديه ترددًا في الالتحاق بهذا المشروع، وأنه يشعر بشيء من الحرج في ترؤسه المؤتمر". كذلك، بقي رضا معارضًا أي نزعة انفصالية لبنانية – طائفية منذ بدأت الحركة المطلبية التوسعية لمتصرفية جبل لبنان في أواخر العهد العثماني دعوتها الانفصالية (دعوة البطريرك أنطون عريضة) عن الحركة الاستقلالية العربية في سورية، مرورًا بمطالبة البطريرك إلياس الحويك بدولة لبنان الكبير تحت الوصاية الفرنسية بعد الحرب الأولى. يعلّق رضا على حديث البطريرك عريضة "لبنان وطن مسيحي": "يا حسرة على لبنان، كان متمتعًا باستقلال عديم المثال، فسلبته منه الأم الحنون وجعلته شر آلة لسلب استقلال سورية كلها، وأبناؤه البررة لها لا يشعرون، فلا قومية ولا وطنية ولا سياسة ولا إدارة، فأين ما كانوا يدعون؟". بين حسين وعبد العزيز في الفصل الخامس والأخير، "الهاشميون وعبد العزيز بن سعود"، نص وحيد: الخطر على الحجاز وعلى الإسلام. عن هذا النص، يكتب كوثراني في مقدمة الكتاب: "كانت المخططات الاستعمارية في المنطقة قد انكشفت كليًا ونفذت مشروعات الاحتلال الأجنبي بصفة انتدابات. وبان لرشيد رضا انخراط الشريف حسين وأبنائه في المخططات الإنكليزية وإقامة الإمارات والدول تحت الإشراف الإنكليزي. ويجيء صعود عبد العزيز بن سعود في نجد مجددًا لواء الدعوة الوهابية، مشجعًا على الانقلاب على الشريف حسين. فيعتبر رشيد رضا المشروع الوهابي - السعودي مشروعًا إسلاميًا بديلًا بعد أن سقطت الدولة العثمانية وأصبحت حكومة الترك لا دينية، فيخصص في المنار المقالات الطويلة، ولا سيما في المجلدين 25 و26 (في عام 1925)، ليتصدى لدعاية الشريف حسين وأبنائه، ويدافع عن عبد العزيز بن سعود، داعيًا إلى طرد الشريف حسين وأبنائه من الحجاز". يدافع رشيد رضا عن إسلامية الوهابية في وجه اتهامها من الشريف حسين بالكفر. وبالنسبة إلى العصبية المؤهلة لاستلام السلطة، يرى رضا أن الشريف حسين وأولاده "ليس لهم قوة ولا عصبية في بلاد الحجاز ولا في غيرها من بلاد العرب"، وأن "جميع قبائل الحجاز القوية مشايعة لسلطان نجد عليهم، ولولا ذلك لم يستطع الوهابيون البقاء في الحجاز". ويرى كوثراني أن دعم رشيد رضا المشروع السعودي يبقى دعمًا "ينبع من قناعات الفقيه المسلم السنّي الرسمي، الذي يحرص على بناء الدولة الإسلامية ومركزتها وكما يفهمها".

الحرب العراقية - الإيرانية 1980-1988

ما دفعني إلى كتابة هذا الكتاب هو المذكرات الأمينة والمتميِّزة التي كتبها واحدٌ من الشهود المهمين على حربٍ ضروسٍ عاصرها منذ بدايتها، حتى شهد نهايتها نتيجة خمس مناورات ذات طبيعة استراتيجية وعملياتية، أثبت فيها أن جيشًا عربيًّا بإمكانه أن يبلغ أعلى الدرجات في التدريب والأداء القتالي إذا تمكَّن القائمون عليه، قادة وهيئات ركن، من التدقيق في انتخاب أولوياتهم في التسليح والتدريب والإعداد القتالي. لم تكن الحرب العراقية - الإيرانية حربًا عبثية، بل حربًا دافع العراقيون فيها عن حدود بلدهم وذادوا عن حياض وطنهم وأمتهم بدمائهم ومالهم وعرقهم. قاتلوا للحفاظ على قيمهم وأمنهم القومي وشخصية بلدهم المميّزة الضاربة في أعماق التاريخ كمهدٍ للحضارة الإنسانية. لم يكن العراقيون عدوانيين أو معتدين في هذه الحرب، بل صدّوا العدوان الذي بدأ في الرابع من أيلول/سبتمبر 1980 بمناوشاتٍ حدودية تصاعدت شيئًا فشيئًا، واستُخدمت فيها الأسلحة كافة. من هنا فإن ما ستضيفه مذكرات الفريق الخزرجيّ سيسهم بالتأكيد في إجلاء الحقائق ووضع الأمور في نصابها الحقيقي.

تداعيات الاحتلال الأمريكي البريطاني على العراق وأثره على الأمن القومي العربي

ولعل الحديث عن انتكاسة الأمن القومي العربي اليوم في خضم الأحداث الجارية، والتي تتجسد في الاحتلال الأمريكي للعراق من خلال الاستحواذ على ثرواته الأساسية، وسعيه إلى تفكيكه إلى كيانات وفئات أثنيه أو دينيه أو طائفية؛ وذلك من أجل سهولة الهيمنة واستمرارها وكبح جماح أية حركة تحريرية في المنطقة، يدفعنا إلى النظر في مستقبل النظام العربي من منظور الأمن المشترك باعتبار أن أمن النظام العربي مرتبط بعضه ببعض، وأن أمن أي عضو فيه يتعذر تحقيقه خارج إطار هذا النظام.

فبراير20: ومآلات التحول الديمقراطي في المغرب

انبثقت في عام 2011 فرصة تاريخية للتغيير بالمغرب، غداة الربيع العربي وانطلاقة حركة 20 فبراير التي لا يمكن فصلها عن تحولات عميقة عرفها المجتمع المغربي في العقود الأخيرة. وبعد مرور بضع سنوات على انطلاقة هذا الحراك، لا تزال هذه الفرصة التاريخية تطرح نفسها أمامنا سؤالًا مستعصيًا؛ ذلك أنها، في الآن ذاته، فرصةٌ لاستقصاء جذور انبثاق حركة تغييرٍ قوامها الشباب والقوى الحية بالمجتمع، وتفاعلاتها، ومآلاتها، وبروز حركة مضادة لكبح جماح الحركة الأولى والتحكم فيها وفي وتيرتها والحفاظ على التوازنات القائمة وضمان استدامتها؛ ومن ثمّ انفتاح الغد أمام مستقبلات ومآلات متعددة. يطرح هذا الكتاب هذه الأسئلة وغيرها، ويروم بلورة منظورٍ جديد ومبتكر للنظر في إشكالية التحول الديمقراطي بالمغرب، يساهم في إرساء أسس النقاش العام بشأنها.

جزر دياويو (سلسلة المحيط في الصين) (باللغة العربية)

"جزر دياويو" يشمل المحتوى الرئيسي للكتاب تسعة موضوعات: التعرف على جزر دياويو وقيمتها، لماذا تنتمى جزر دياويو إلى الصين، كيف انتزعت اليابان جزر دياويو من الصين، وجوب إعادة جزر دياويو للصين بعد الحرب الثانية، "وصاية" أمريكا تدفن جذور الحادثة، التفاهم المتبادل حول اتفاق "وقف النزاعات"، من يقوم بـ "تغيير الوضع الراهن"، الجهود المبذولة لحماية حق سيادة الصين على جزر دياويو. من خلال عرض هذه القضايا يحاول الكتاب عرض مشكلة جزر دياويو بشكل كامل ومن جميع النواحي ، لتوضيح الحقائق التاريخية والأساس القانوني لانتماء جزر دياويو للصين. ونقد رأى وموقف اليابان الذى لا أساس له من الصحة واستفزازها الغير قانوني، وكشف الحقيقة للجميع، ووضع الأمور في نصابها.

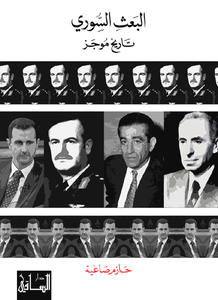

البعث السوري: تاريخ موجز

ليس حزب البعث والحكم السوريّ شيئاً واحداً، وهناك في تاريخ هذا الحزب بعوث كثيرة يصحّ في وصفها التضارب أكثر ممّا يصحّ الانسجام والتماسك. مع هذا يبقى البعث مهمّاً بوصفه القاطرة التي تمّ توسّلها إلى السلطة كما بوصفه الذريعة الإيديولوجيّة لتلك المهمّة. +++ يحاول هذا الكتاب أن يعرض جوانب من تاريخ البعث في حكم سوريّا منذ 1963، مع الاحتفاظ بهامش عريض لتناول ما هو غير بعثيّ في الحكم البعثيّ. +++ وغنيّ عن القول إنّ هذا الموضوع، وإن كان سوريّاً أساساً، لبنانيّ وفلسطينيّ وعراقيّ في الوقت نفسه، حتّى لو اتّخذت أوجهه تلك أشكالاً متفاوتة. وهو، من ناحية أخرى، يتّصل بطريقة في التفكير والسلوك السياسيّين سيطرت لسنوات على أجزاء واسعة من العالم العربيّ، ولا سيّما منه منطقة المشرق.

المتن والهامش -مقاربات مختارة في الفكر والسياسة

قسّمت هذه المقالات إلى قسمين رئيسين؛ أدرجت الأوّل منهما تحت عنوان "أحوال الفكر والسياسة في العالم المتقدّم". وقصدت من وراء ذلك إلى تسليط الأضواء على بعض المفاصل البارزة في المشهد الفكري والسياسي في أوروبا وأميركا والصين واليابان بوجه خاص. وأدرجت الثاني منهما تحت عنوان "أحوال الفكر والسياسة في الوطن العربي"، وهو عنوان لا يحتاج إلى مزيد شرح مقارنة بالعنوان الأوّل!

غزة: حافظوا على إنسانيتكم

بدأ الجيش الإسرائيلي في سنة 2004 بناء نموذجٍ لمدينةٍ عربيةٍ في صحراء النقب. كان حجمها في حجم مدينةٍ حقيقية، أطلق على شوارعها ومساجدها وأبنيتها وسياراتها أسماءً. وصلت تكاليف بناء هذه المدينة إلى 45 مليون دولار أميركي. وبعد عامين، في شتاء سنة 2006، أصبحت هذه المدينة الشبح نموذجاً لمدينة غزَّة. بعد التدرب على القتال في هذه المدينة الزائفة أصبحت القوات الإسرائيلية مستعدةً لمقاتلة حركة حماس في الجنوب بحرب أفضل من حربها التي خاضتها في الشمال؛ تلك الحرب التي قاتلها فيها حزب الله وأجبرها على الانسحاب. عندما زار رئيس الأركان العامة الإسرائيلية دان حالوتس هذا الموقع بعد حرب تموز/يوليو 2006 في لبنان، أبلغ إلى وسائل الإعلام أن الجنود كانوا يستعدون لسيناريو سيتم تجسيده في أحياء غزَّة كثيفة السكان. وبعد أسبوعٍ من القصف على غزَّة، حضر إيهود باراك التدريبات على الحرب البرية. وقد صوّره مراسلو التلفزة الأجنبية بينما كان يشاهد القوات البرية وهي تهزم المدينة الوهمية عبر اقتحام المنازل الخالية، وتقتل بلا شك، «الإرهابيين» المختبئين في داخلها.

ثورة مصر: الجزء الثاني - من الثورة الى الانقلاب

إذا كان الجزء الأول "من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير" من هذا الكتاب تناول الخلفيات التاريخية للثورة المصرية منذ أواسط القرن العشرين حتى اندلاعها، فيتناول هذا الجزء الثاني "من الثورة إلى الانقلاب" المرحلة التي تلت تنحّي مبارك، وصولًا إلى الانقلاب العسكري يوم 3 تموز/يوليو 2013، ويوثّق لتلك المرحلة، محاولًا فهم تعثّر مسار التحوّل الديمقراطي في عملية بحث وتحليل للتاريخ الراهن تتناول الظاهرة بشموليتها، ولا تغفل طبعًا البنى الاجتماعية والاقتصادية والقوى السياسية والعوامل الثقافية؛ من خلال التحقيق الاستقصائي المنهجي من أجل جمع المعطيات والمعلومات من مصادر منوّعة. والهدف هو إبقاء مستقبل هذا الفصل من تاريخ الشعب المصري والأمة العربية مفتوحًا، سليمًا من التشويه والتجاهل في الوقت ذاته.

الديمقراطية الثورية

أيّ أسس قامت عليها أميركا؟ وأي رؤىً زرعت بذور التقدم الحضاري والمدني، وقدّمت صيغة متطورة لإنسان المدينة الجديدة؟ في كتاب توماس جيفرسن الديموقراطية الثورية أطروحات رجل دولة. نصوص ومسوّدات، ورسائل كتبها لقياديين أوروبيين وشركاء في تحقيق استقلال الولايات المتحدة من الاحتلال البريطاني، طارحاً أفكاراً في السياسة والاقتصاد والتشريع وآراءً في الحريات والأخلاق تبقى على مدى أكثرمن قرنين من الزمن شيئاً جديداً تحت الشمس.

بداية العلاقات العربية - الأميركية

حين ولدت العلاقة بين البلدان العربية والولايات المتحدة الأميركية، كان البعد الجغرافي بينهما سببًا في عدم معرفة أي منهما بالأخرى. في ذلك الوقت، تضافر جهد الولايات المتحدة لتجتمع في دولة فتية تتلمس دروبها للتعامل مع العالم، بينما كانت الولايات العربية في الدولة العثمانية المتهالكة تتفرق وتمارس سياسات تقليدية تجاوزها الزمن. حين دخلت الولايات المتحدة إلى عالمنا العربي، الذي لم يكن يعرف عنها إلا أنها دولة تقع في ما وراء البحر، وذلك من خلال شركاء الثقافة الغربية، راحت تمدّ يدها إلى أولئك الشركاء بصفتها حليفًا استراتيجيًا زاهدًا في استعمار مباشر للدول العربية، يُدخلها حلبة التنافس مع حلفائها الأوروبيين؛ فعمدت تلك الدولة الوليدة إلى مدّ نفوذها في المنطقة من خلال تلاقي المصالح الغربية وتلاقحها، مكتفية بما تستطيع تحقيقه من طريق استعمار بالوكالة، وبسياسة قامت على تنسيق الجهود لصوغ عالم مترابط، يحقق عالمية المصالح. يتقصّى هذا الكتاب بداية العلاقات العربية - الأميركية مع المغرب العربي، وبداية الامتيازات الأميركية في المشرق العربي، وبداية التنصير الأميركي في الشام، وبداية العلاقات الأميركية مع وادي النيل، والتنصير الأميركي في العراق ومناطق الخليج العربي، مدعومةَ بوثائق بريطانية وأميركية غير منشورة، توضح مسالك هذه العلاقات.

الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي

صدر عن سلسلة "دراسات التحول الديمقراطي" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، وهو نتاج أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي لقضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي الذي عقده المركز بين 1 و3 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في معهد الدوحة للدراسات العليا. ويضم الكتاب (888 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) محاضرةً افتتاحية و22 بحثًا وُزعت في خمسة أقسام. في محاضرة افتتاحية بعنوان "الجيش والحكم عربيًا: إشكاليات نظرية"، قدّم الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إطارًا نظريًا - تاريخيًا لأبرز قضايا العلاقة بين الجيش والسياسة وإشكالياتها على المستويات المؤسسية والسياسية والسوسيولوجية، منذ مرحلة ما قبل التنظيمات العثمانية وما بعدها في القرن التاسع عشر، مرورًا بالتجارب الانقلابية العسكرية في ما بعد الاستقلال في سورية ومصر والعراق، وما ارتبط بها من مشروعات وأفكار وتنظيرات وتبدلات جذرية في بنى الدولة والسلطة والقوة والثقافة، وصولًا إلى الانقلاب العسكري الأخير في مصر؛ ما وضع مجريات المؤتمر أمام تمهيد نظري شامل لأبرز محاوره. مداخل ومقاربات نظرية في القسم الأول من الكتاب، "مداخل ومقاربات نظرية"، خمسة فصول. في الفصل الأول من هذا القسم، "تحولات العقيدة الأيديولوجية للجيوش العربية: قراءة في الأدبيات والأطر النظرية العربية - الحالة المصرية"، يفكك خليل العناني العقيدةَ الأيديولوجية للنخب العسكرية العربية من أجل فهم طبيعة التحولات التي طرأت عليها منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حتى الآن، مجادلًا بأن العقيدة الأيديولوجية أدّت دورًا مهمًا في المراحل الانتقالية. وفي الفصل الثاني، "بين عسكرة السياسة وتمدين العسكرية: نحو إطار نظري لمعالجة ’إشكالية الدولة المتخندقة‘"، يشخّص عبد الوهاب الأفندي ضعف أُسس التنظير في مجال العلاقة بين العسكري والمدني في الدولة الحديثة وهشاشته، ويعرض – نقديًا – للقضايا المحورية التي تشكّل أساس السجالات في هذا المجال في ضوء أوضاع العالم الثالث والمنطقة العربية، ولا سيما اختبار فرضيات أولوية المدني سياسيًا على العسكري، ثمّ العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ظلّت في عسكرة السياسة، والشروط اللازمة لتمدين الجهاز العسكري، وإخضاعه للسلطة الشرعية، وتأثير ذلك في فاعلية الهياكل العسكرية والأمنية جيش وسلطة وانقلابات يحلّل نوري دريس في الفصل الثالث، "الجيش والسلطة والدولة في الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية"، الأوضاعَ التي أدّت إلى احتلال الجيش قلْبَ الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية وتجربة الانتقال الديمقراطي، مستندًا إلى أطروحة ازدواجية السلطة في الجزائر: سلطة ظاهرة في المؤسسات الرسمية، وسلطة فعلية خفية في يد الجيش. وفي الفصل الرابع، "خطاب العسكر من الثورة إلى الانقلاب: دراسة استطلاعية في العلاقات المدنية – العسكرية"، يستطلع سيف الدين عبد الفتاح الخطابَ السياسي للعسكر المصري بعد الانقلاب السياسي، وطبيعته وبنيته وآثاره والمصالح الفئوية والنخبوية الاقتصادية والسلطوية التي يموّهها. وفي الفصل الخامس، "الانقلابات وتطور الوعي السياسي العربي"، يحلل ياسر جزائرلي العلاقةَ بين الجيوش والشعوب في الوطن العربي في إطار الوعي السياسي والفكري بتلك العلاقة؛ طردًا مع ظاهرة الانقلابات، وأثرها في تطور الوعي السياسي في المجتمع العربي. مداخل تاريخية ثمة فصلان في القسم الثاني الوارد بعنوان "مداخل تاريخية". في الفصل السادس من هذا القسم، "الأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة"، يرصد خالد زيادة أدوار العسكريين المبكرة في الثورة العربية في عام 1916، وفي الدول الناشئة بعد الحرب العالمية الأولى. فهذه الأدوار مهدت لحقبة انقلابات عسكرية في الخمسينيات والستينيات - إضافة إلى أدوار العسكريين الذين شاركوا في حكم العراق في ظل الحكم الملكي والانقلاب المبكر الذي قام به ضابط في الجيش العراقي - وحصدت تأييدًا عربيًا واسعًا. وفي الفصل السابع، "أثر تسييس الجيش في الاستقرار السياسي في العراق (1921-2003)"، يبحث كمال عبد الله حسن والناصر دريد سعيد في ملابسات ظاهرة تسييس الجيش في العراق عبر ثلاث مراحل تاريخية، هي: المرحلة الملكية (1921-1958)، ومرحلة الجمهورية، ومرحلة سيطرة النخبة الحزبية المؤدلجة (حزب البعث) على الجيش والسلطة. جيش وميليشيات وشركات خاصة في القسم الثالث، "الجيش والميليشيات والشركات الخاصة الجديدة"، خمسة فصول. في الفصل الثامن من هذا القسم، "الجيش والفصائل غير النظامية في العراق: جدل الدولة والبديل الإثني"، يطرح علي عبد الهادي المعموري مسألة انبثاق الفصائل المسلحة غير النظامية وتعاظم دورها بالنسبة إلى دور الدولة في العراق. وفي الفصل التاسع، "إشكالية بناء جيش وطني موحّد في مجتمع منقسم مناطقيًّا: حالة الصومال"، تبحث سمية عبد القادر شيخ محمود في هذه الإشكالية - بعد حلّ الحكومة الانتقالية التشاركية في الصومال في عام 1991 - الناتجة من سقوط نظام محمد سياد بري، والمتمثلة بحلّ الجيش الصومالي وتسليم سلاحه ومقارّه لرجال الميليشيات الموجودة في العاصمة، راصدةً ما نتج من فوضى اجتماعية وسياسية وقبلية في الصومال. جيش عام وجيش خاص يبيّن بدر حسن شافعي في الفصل العاشر، "إشكالية العلاقة بين الجيوش الوطنية والشركات العسكرية الخاصة"، بروزَ الاهتمام بتشكيل هذا النوع من الشركات في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وتصور وظائفها في مجال العلاقات الدولية؛ إذ اعتمدت عليها الدول الكبرى كأحد الأدوات الفاعلة في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية، وكأحد البدائل المتاحة من النظم الحاكمة في قمع المعارضة المسلحة، أو حتى أيّ تمرّد داخل المؤسسة العسكرية. وفي الفصل الحادي عشر، "العسكر ومعضلة التحول الديمقراطي: دراسة الحالة الليبية"، يدرس مصطفى عمر التير القضايا المتولدة من هذه المعضلة تاريخيًا؛ منذ حصول ليبيا على الاستقلال حتى سقوط النظام الليبي بقرار أممي فتح الباب أمام إمكانية بناء دولة مدنية ذات مؤسسات ديمقراطية. ولكنْ بدلًا من تطور ذلك، تدنّت ليبيا إلى مستوى الدولة الفاشلة إلى حدّ أنه يمكن وصفها بـ "حالة لادولة". ثم يتصدى سردار عزيز، في الفصل الثاني عشر، "البشمركة والعلاقة المدنية - العسكرية في كردستان العراق"، لنشوء البشمركة كقوات مسلحة شبه عسكرية في كردستان العراق. فالبشمركة قوّة يعترف بها الدستور الفدرالي العراقي، وقد أنتجت أدبًا غزيرًا - أو ارتبط بظاهرتها هذا الإنتاج - يركز على خصائصها الاستثنائية بطريقة تسمح بتحليل النظرة إليها. جيش وانتقال سياسي في القسم الرابع، "الجيش والانتقال السياسي - حالات دولية وحالات دولية مقارنة"، خمسة فصول. في الفصل الثالث عشر من هذا القسم، "القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي"، يتناول زولتان باراني القوات المسلحة بوصفها مؤسسات سياسية مهمّة، وليس بوصفها مؤسسات يتركز نشاطها على الأمن والدفاع فحسب. ويرى أن عمليات الانتقال السياسي تمثّل مراحل حرجة بالنسبة إلى القوات المسلحة؛ لأنها مطالبة باتخاذ موقف ما متعدد الشكل والاحتمال منها. وفي الفصل الرابع عشر، "العسكر ودوره في التحول - العسر والتعثر الديمقراطي: ثلاث حالات دراسية"، يرى مهند مصطفى أن الدراسات السياسية المقارنة هي الأفضل إبيستيمولوجيًا لفهم قضايا التحول الديمقراطي، وأنها تهدف إلى تعميق فهم العلاقة بين المؤسسة العسكريّة والتحول الديمقراطي، أو العُسر، أو التعثّر، في النظم السلطوية، أو في النُظم التي مرّت بتحولات ديمقراطية، من خلال دراسة حالات متمثلة بتركيا وتايلند والأرجنتين. وفي الفصل الخامس عشر، "الجيوش والانتقال الديمقراطي: كيف تخرج الجيوش من السلطة؟"، يجيب عبد الفتاح ماضي عن السؤال: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة؟ وينتهي إلى أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم، وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا؛ إمّا لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، وإما خوفًا من تعرضهم للمحاسبة والعقاب. عسكري ومدني في تركيا يرى أحمد أويصال في الفصل السادس عشر، "العلاقات المدنية - العسكرية خلال حقبة حزب العدالة والتنمية"، أن أتاتورك استطاع أن ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة الداخلية لتركيا خلال الحقبة الأولى من الجمهورية؛ ما مكّن من تبنّي الديمقراطية في تركيا، كما يرى أن الوضع تغيّر مع أوّل الانقلابات العسكرية في عام 1960، وأن تتالي الانقلابات أدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، وهو أمرٌ مهّد الطريق لفوز حزب العدالة والتنمية؛ لأنه حزب غير مرتبط بالعسكر. ويتوقف مراد يشيلتاش في الفصل السابع عشر، "إعادة رسم العلاقات التركية المدنية - العسكرية بعد 15 تموز/ يوليو 2016"، عند تداعيات محاولة الانقلاب في تركيا، على الصعيدين السياسي والعسكري، مقدّمًا فهمًا للطبيعة المتحولة في العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية في تركيا إبّان حكم حزب العدالة والتنمية، وصولًا إلى فشل الانقلاب الأخير - انطلاقًا من فكرة تحوّل الجيش - مركزًا على الإصلاحات الطارئة على المؤسسة العسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وتبنّي عدد من الجنرالات والضباط سردية مضادة لسردية حزب العدالة والتنمية عن الانقلاب. جيش وتحول ديمقراطي في القسم الخامس، "الجيش والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي - حالات مقارنة" خمسة فصول. في الفصل الثامن عشر من هذا القسم، "المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية"، يرصد العربي العربي دور المؤسسة العسكرية في المسار العامّ للثورتين التونسية والليبية، وموقع كلّ من المؤسّستين في رسم الخريطة العامة للمشهدين السياسي والأمني خلال الثورة، والإفرازات اللاحقة بالمشاهد المختلفة في الدولتين. وفي الفصل التاسع عشر، "الجيوش والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية: دراسة مقارنة لدور المؤسسة العسكرية في تونس ومصر وسورية"، يقرأ حمزة المصطفى أهمَّ المساهمات النظرية في مسألة العلاقات المدنية - العسكرية، ويتساءل عن ماهية الاقترابات النظرية التي يمكن أن تشرح تباين مواقف الجيوش من الثورات في ثلاث حالات مختلفة، هي تونس ومصر وسورية. وفي الفصل العشرين، "الانقلاب العسكري بمنزلة عملية سياسية: الجيش والسلطة في السودان"، يبحث حسن الحاج علي أحمد أسبابَ تدخّل العسكريين في السلطة في السودان، ويتساءل: هل هي نتاج الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ بالنظر إلى أن العسكريين أصبحوا امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية؟ في المراحل الانتقالية يتناول محمود جمال في الفصل الحادي والعشرين، "الجيوش والانتقال السياسي: أبعاد تدخّل الجيش المصري في العملية السياسية بعد 25 يناير 2011"، دورَ الجيش المصري في عملية الانتقال السياسي في مرحلة ثورة 25 يناير 2011، متوقفًا عند ثلاثة محاور رئيسة، هي: مقدمات نظرية وتاريخية ترتبط بدور الجيوش في عمليات الانتقال السياسي، وتطور الوضعين الدستوري والقانوني للقوات المسلحة المصرية منذ الحقبة الملكية حتى ثورة 25 يناير، وإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية بعد تنحّي مبارك وتأثير سياساته في نجاح العملية السياسية برمتها. أما في الفصل الثاني والعشرين (الفصل الأخير)، "أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر"، فيوضح الطاهر سعود الدورَ المحوري الفعلي والدستوري لمؤسسة الجيش في الجزائر، ولا سيما بعد تحديد دور هذه المؤسسة في الدستور الجزائري بالدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها.

الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات العربية المعاصرة

يعتبر كتاب “الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات العربية المعاصرة”، لمؤلفه د. محمد السهر، أنَّ للخلفية الثقافية التي استند إليها المجتمع العربـي في شرق الوطن العربـي ومغربه، الدور البارز والهام والمؤثِّر في بقاء جميع الهويات الفرعية داخل الجسد العربـي الكبير، قومية أو دينية، مهمَّشة وغير فاعلة. تمر الأمة العربية اليوم بأزمة حقيقية تهدد كيانها بالصميم، هذه الأزمة المتعددة الأوجه، المعقدة الأطراف، المتداخلة والمتشابكة الأبواب والمداخل، هي أزمةٌ قديمة، حديثة ومعاصرة. فالأمة العربية اليوم مهددة في كيانها الوجودي بعد أن صارت عرضة للاقتتال والاحتراب الأهلي. ويسأل المؤلِّف بكثير من الألم: لماذا عجزت الحكومات العربية عن إقامة تنمية حقيقية ومستدامة؟ لماذا ظلَّ هذا الوطن الكبير يستهلك ذاته ويحطِّم كيانه ويبدِّد ثرواته ويحارب مكوِّناته ويهمِّش أجزاءه؟ لماذا لمْ تحقِّق أية دولة عربية طوال القرن الفائت أيَّ إنجاز عالمي مرموق؟ لا ريب أنَّ الثقافة هي السبب الرئيس والعامل الأساس في كل ذلك

سياسة تركيا تجاه القضايا العربية

استطاعت تركيا بسياستها ان تؤثر في القضايا العربية أكثر من العديد من الدول العربية نفسها، واجهت هذهِ السياسة تأييداً من قبل بعض الأطراف مثلما لاقت انتقادات واسعة من اطراف أخرى، الأمر الذي وضع السياسة التركية محل الاختبار.

الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة

شهد تاريخ الغرب المعاصر حروبا متتابعة بين أممه وصل آخرها ما وربط العالم كله بنيرانها، وأضع بين يدي القارئ هذا الكتاب، وهو يناقش خمسة نماذج حكم عرفها الإسلاميون خلال تاريخهم، الأول وهو النموذج التاريخي الذي بدأه رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وأطلق عليه الفقهاء دار الإسلام، والثاني هو النموذج النمطي للدولة المعاصرة ، المعاصرة والذي سلكته جمهورية إيران الإسلامية، والرابع إعادة إنتاج دار الإسلام في ظل النظام الدولي المعاصر ،والخامس نموذج أربكان الذي حافظ على النموذج النمطي للدولة المعاصرة وقام بتطويره للوصول به إلى مستوى الديمقراطية الغربية..

قراءات في المسالة الإسرائيلية

العرب والقرن الأفريقي - جدلية الجوار والانتماء

يصدر كتاب العرب والقرن الأفريقي: جدلية الجوار والانتماء ضمن جهـد «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الهادف إلى استدامةِ تسليط الضوء على دول الجوار العربي التي تتأثر بما يجري في الوطن العربي، وتؤثر فيه. فهذا الكتاب، كغيره من كتب «المركز العربي» التي سبقته في معالجة قضايا الجوار العربي، يحوي الأوراق التي جرى تقديمها في المؤتمر الذي عُقد في الدوحة، في الفترة بين 27 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تحت العنوان نفسه الذي يحمله هذا الكتاب

سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع قرارات الأمن القومي فيها

يضم هذا الكتاب الذي يصدره «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» دراستين تعالجان مسألتين في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأمن القومي الإسرائيلي. تعالج الدراسة الأولى سياسة الغموض النووي الإسرائيلية التي تبلورت في ستينيات القرن الماضي، وما زالت إسرائيل تتبناها حتى اليوم، ولا سيما منذ حيازتها الأسلحة النووية في أواخر ستينيات القرن الماضي. تقف هذه الدراسة على جذور سياسة الغموض النووي الإسرائيلية وعلى العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في بلورتها. وتدرس في هذا السياق تأثير الولايات المتحدة في سياسة الغموض النووي الإسرائيلية من خلال متابعة تطور الاتصالات والمفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة في شأن المشروع النووي الإسرائيلي والتفاهمات التي جرت بين الدولتين في الستينيات وتُوجت باتفاق غولدا مئير - نيكسون في عام 1969 في شأن حيازة إسرائيل السلاح النووي. وتتابع الدراسة الجدل والنقاش الذي دار بين الباحثين والخبراء الإسرائيليين في شأن سياسة الغموض النووي الإسرائيلية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعرض وتحلل وجهات نظر أنصار سياسة الغموض النووي الإسرائيلية ومواقفهم من ناحية، ووجهات نظر دعاة سياسة الردع النووي العلنية الإسرائيلية من ناحية أخرى. كما تعرض الدراسة أهداف سياسة إسرائيل النووية وتحللها وتقف على تمسكها باحتكار السلاح النووي في المنطقة وعلى استعداداتها الفعلية للضربة الثانية النووية.

مفكرون عرب معاصرون

هل رفع الإسلام كدين وثقافة عقبة حقيقية أمام توطين الديمقراطية وشُرعة حقوق الإنسان؟ وهل هو بطبيعته وجوهره لا يتلاءم مع الديمقراطية والحقوق الإنسانية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل كانت للإسلام الأرجحية في التجربة السياسية على السلطة السياسية، أو على الأقل أن تكون المؤسسة الدينية مندمجة بالمؤسسة السياسية، أي بالسلطنة أو الخلافة، في كيان سياسي واحد؟ والحال أن "واقع" التجربة السياسية الإسلامية يشهد بغير ذلك. فكيف قرأ الباحثون العرب المعاصرون الذين زاوجوا بين قراءتهم النص وقراءتهم التجربة السياسية الإسلامية الفعلية لا المتخيَّلة، تجربة بناء الدولة وحقوق الإنسان في المجتمعات الإسلامية؛ وهل طوّرت المجتمعات الإسلامية في مفاهيم السلطة وعلاقة الجماعة بالسلطة؟ وما هو حدود الدور الذي قامت به الهيئة الدينية في هذه التحولات، ومدى استقلال مؤسسة السلطة عن الهيئة الدينية؟

مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من الجيل الجديد

يُنظَرُ إلى مصطلحي وهّابي وسلفي على أنّهما متداخلان، وغالباً ما يُسَاءُ فهمهما. ولأنّها تعتمد مصادر دينية كلاسيكية، ومقابلات وقراءات معاصرة، تقدّم الرشيد اثنوغرافيا وصفية جامعة، تستكشف من خلالها التخوم المتحرّكة بين السياسة والدين. وفي سعيها لردم الهوّة بين النصّ والسياق، تسبر المؤلّفة كيف يستغلّ المواطنون والدولة معاً الخطاب الديني من أجل تحقيق غايات سياسية، وكيف أن هذا الاستغلال يولّد ردود أفعال، غير متوقّعة، تفلتُ سيطرتها من أيدي الذين أطلقوها.

مئة وهم حول الشرق الأوسط

يعيش الشرق الأوسط في غابة من الإثنيات والخرافات. وتكاد دوله بعضها ببعض، وعلاقات هذه جمعاء بالعالم الخارجي، وتنظمها هذه الأساطير، وترسم، إلى مدى كبير، مسار أحداثها وصورة مستقبلها. لقد كتبت دراسات كثيرة عن منطقة الشرق الأوسط، لكن لم يستطع أحد فهم كنه طبيعة هذه المنطقة الموغلة عميقاً في الأوهام والخرافات، وإدراك علاقات إثنياتها وشعوبها المتصادمة والمتناحرة. يحاول هذا الكتاب أن يستشرف مستقبل الشرق الأوسط من خلال تحليل الأوهام والخرافات التي تكوّن جزءاً كبيراً من هويته ورصد العلاقات الملتبسة بين دوله؛ ودرس واقع الأقليات فيه كالأكراد والشيعة والمسيحيين واليهود... ويتحرّى أيضاً تأثير الخرافة والأسطورة في الواقع والحضور السياسيين لكل واحدة من هذه الإثنيات، وفي صوغ علاقات بعضها ببعض، وفي تحديد علاقاتها الخارجية. كذلك يبحث الدور المهم الذي اضطلعت به هذه الأساطير في إذكاء الحروب التي شهدها الشرق الأوسط، منذ حروب الفرس والعرب، مروراً بالحرب الإيرانية. العراقية، وصولاً إلى حروب السودان والجزائر، وليس انتهاءً بالحروب الأهلية التي تعيش أهوالها شعوب الشرق الأوسط، والحروب الجديدة المتوقع حدوثها.

الأنماط القيادية الطريق لبناء الميزة التنافسية المستدامة

الموارد الطبيعية والنزاعات المسلّحة في أفريقيا جنوب الصحراء

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء - مراجعة نقدية للباحثة فوزية زراولية، تطرح فيه سؤالًا محوريًا هو: كيف يمكن تفسير العلاقة السببية بين المورد الطبيعي والنزاعات المسلّحة في أفريقيا جنوب الصحراء وشرحها؟ للإجابة عن هذا السؤال، تسلط الباحثة الضوء على سلوكٍ واستجابات لمختلف الفواعل النزاعية المستفيدة من الموارد الطبيعية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فوحدات التحليل مختلفة ومتداخلة بين الوحدات الجزئية كالفرد والحركات المسلّحة، والوحدات الكلية مثل الدولة والنظام الشامل. تدرس الباحثة هذه العلاقة السببية عبر المقاربات والمنظورات العلمية المعتمدة في الأوساط الأكاديمية، وتقدم مسحًا شاملًا للأسس النظرية لعلاقة المورد الطبيعي بالنزاعات المسلّحة استنادًا إلى المرجعيات القاعدية للباحثين والمتخصصين في هذا المجال، وبالاعتماد على الأمثلة الواقعية المقتبسة من حالات العنف السائدة في منطقة الدراسة. منظورات جزئية يتألف الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة فصول. تعالج الباحثة في الفصل الأول، "المنظورات الجزئية لدراسة العلاقة بين الموارد الطبيعية والنزاعات الداخلية المسلّحة"، المنظورات الجزئية لتحليل العلاقة السببية بين المورد الطبيعي والنزاعات المسلّحة، ويتم التطرق فيه إلى منظور البنك الدولي الذي عرف باسم "فرضية السخط مقابل الطمع". وتهتم بدراسة أثر سلوك النهب والنزعة النفعية للحركات المسلّحة في الاستقرار الداخلي عبر قياس نسبة تبعية الدولة للموارد الطبيعية. يساهم التحليل الذي تقدمه الباحثة في عرض أهم الأدوات القياسية التي اعتمد عليها المنظور التحليلي والمتغيرات البحثية مع الاستدلال بالحالات الواقعية، حتى يتسنى للقارئ استيعاب فرضياته. تعرض الباحثة أهم الانتقادات الموجّهة إلى المنظور على مستوى التحليل المنهجي أو الأمثلة المعتمد عليها، وذلك بالعودة إلى أهم التحليلات الأكاديمية والتقارير والبحوث الدولية. كما تتناول الامتدادات البحثية لمنظور الطمع، والمتمثلة في تحليلات الجغرافيا السياسية التي تعكف على دراسة أثر المورد الطبيعي، لكن مع إدراج معايير أخرى في التحليل كجغرافيا المورد. ريع ونزاع في الفصل الثاني، "الريع والنزاعات المسلّحة الداخلية في أفريقيا جنوب الصحراء"، تقدم الباحثة مقاربة تحليلية مغايرة كليًّا لسابقتها، ألا وهي المقاربة الريعية. تكمن نقطة الاختلاف الأولى في وحدة التحليل، حيث تركز هذه الأخيرة على دراسة سلوك الدولة بدلًا من دراسة سلوك الجماعات المسلّحة. أما الاختلاف الثاني فيتمثل في أسس البحث في العلاقة بين المتغيرين، ففي حين ينظر الأول إلى المورد الطبيعي - النزاعات المسلّحة كعلاقة مباشرة، فإن الثاني يعالج مجموعة من المتغيرات الوسيطة التي قد تقود إلى المسار العنيف. تحاول الباحثة تجاوز صفة العمومية التي تكتسي أدبيات الدولة الريعية لتفادي الوقوع في التبسيط والتعميم السطحي بالعودة إلى أدبيات سوسيولوجية التنظيم السياسي حول الأنظمة السياسية الأفريقية جنوب الصحراء، وتسليط الضوء على حيثيات تطوّر الأنظمة السياسية الريعية. وهي قسّمت الفصل ثلاثة مباحث: يتناول الأول دور الريع في تعزيز النخب السارقة والانهيار المؤسساتي؛ ويدرس الثاني آليات التوزيع الريعية، التي تعدّ مهمة في دراسة الانقسامات الداخلية؛ في حين يسلّط الثالث الضوء على انعكاسات السياسة الريعية التوزيعية وسياسات النهب على المخرجات الكليّة للنظام. رأسمالية ونزاعات في الفصل الثالث والأخير، "القوى الدولية والنظام الرأسمالي والنزاعات الداخلية في أفريقيا جنوب الصحراء"، تعرض الباحثة دور النظام الدولي وسعي رأس المال الأجنبي إلى السيطرة على الموارد الطبيعية لا على الاستقرار الداخلي في أفريقيا جنوب الصحراء. وتحاول فهم مكانة السعي نحو تعظيم نفوذ الدولة القومية للقوى الدولية، والنظام الرأسمالي الشامل لتوزيع الثروة، وتنامي النشاط التجاري في تصعيد شدّة العنف أو اندلاع النزاع المسلّح. على هذا الأساس، قسمت الباحثة الفصل مبحثين: يتناول الأول دور الهيمنة الإمبريالية وتوسيع قوة الدولة القومية في انتشار العنف في المنطقة؛ ويناقش الثاني دور تنامي الاقتصاد العنيف وعلاقته بمسار العولمة الاقتصادية الغربية. يعتبر هذا الكتاب محصّلة بحث دام خمسة أعوام تناول دور الموارد القيّمة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، تتبعت فيه المؤلفة النزاعات المسلّحة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج، والتوترات في تشاد وأنغولا والكونغو-برازافيل، والمبادرات المتعددة الأطراف الهادفة إلى إعادة توجيه الموارد الطبيعية الأفريقية إلى القنوات التي تخدم التفاعلات السلمية في أفريقيا، وتعزز رفاهية المواطن الأفريقي. يجيب الكتاب عن تساؤل محوري: كيف يمكن تفسير العلاقة السببية بين المورد الطبيعي والنزاعات المسلّحة في أفريقيا جنوب الصحراء؟ وذلك من خلال تسليط الضوء على سلوك الفواعل النزاعية المختلفة المستفيدة من الموارد الطبيعية واستجاباتها، والمقاربات والمنظورات العلمية المعتمدة في الأوساط الأكاديمية، مع إدراج رؤية الباحثين العرب والأفارقة، وتقديم مسح شامل للأسس النظرية لعلاقة الموارد الطبيعية بالنزاعات المسلّحة، استنادًا إلى المرجعيات القاعدية للباحثين والمتخصّصين في هذا المجال، وعلى الأمثلة الواقعية المقتبسة من حالات العنف السائدة في أفريقيا جنوب الصحراء.

عشر سنوات هزت العالم

ماذا حصل في العراق منذ تلك الحقبة؟ وما هي التغيرات السياسية والاجتماعية والبشرية التي أحدثها الاحتلال؟ وكيف يمكن رصد آثار ذلك كله في المحيط العربي، ولا سيما في سورية؟ هذا ما يُحاوله هذا الكتاب الذي يضم بين دفتيه أربعة وعشرين بحثًا وست شهادات تتناول كلها ما وقع للعراق من كوارث خلال عشر سنوات أعقبت الاحتلال ولا سيما تفكيك الدولة والجيش وتفاقم مشكلة الهوية والنزاعات المذهبية والقومية، علاوة على صعود الدور التركي وتوسع السيطرة الإيرانية وتضاؤل الدور العراقي في الوقت نفسه. والكتاب، بهذه الصيغة، هو خلاصة بحوث ومناقشات مستفيضة قُدمت في مؤتمر علمي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في سنة 2013، ومحاولة لفهم مقدمات الحرب على العراق ومجرياتها وتفصيلاتها وعقابيلها المستمرة حتى اليوم، الأمر الذي جعل العراق ساحة تصادم إقليمية، وحوّله من بلد مرغوب فيه بذاته إلى بلد يلعب اللاعبون فيه ألعابهم المتنافرة والمتعاكسة.

دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات

لا يختلف وضع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كقومية في دولة استيطانية عن أوضاع أقليات أخرى في العالم، فهم أهل البلاد الأصليّون، وتحولوا قسرًا من أكثرية إلى «أقلية» في بلدهم نتيجة ما ارتكبته إسرائيل من مجازر وقتل وتهجير قسري بحقهم، واضطرار عدد كبير منهم إلى النزوح إلى خارج أرض فلسطين. بقي جزء من هؤلاء الفلسطينيين في المناطق المحتلة في عام 1948، وتطبق عليه القوانين الإسرائيلية. يبحث هذا الكتاب في دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات، منطلقًا من دراسة حالة فلسطينيي 48، ويتناول الأقليات ومفهومها ومراحل تطورها في عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على حقوقها العامة والخاصة، واهتمام منظمة الأمم المتحدة بحقوق الأقليات، وتطور أوضاع فلسطينيي 48 في إسرائيل تاريخيًا واقتصاديًا وتعليميًا وسياسيًا، إضافة إلى سياسة الأمم المتحدة تجاه حقوقهم.

السودان المصري ومطامع السياسة البريطانية

يُجلي لنا هذا الكتاب ما دار في أروقة الدهاليز السياسية البريطانية إزاء السودان، ولا يرمي الكاتب إلى سرد الواقع التاريخي لبلاد السودان؛ بل يهدف إلى إيضاح المساعي السياسية والاستعمارية التي دأبت بريطانيا على تحقيقها في بلاد السودان وفقًا لسياسة الذئب الذي لا يُحاور الحَمَلَ، ويوضح لنا الكاتب الأهمية السياسية والاستراتيجية التي تمثلها السودان باعتبارها شريان الحياة بالنسبة لمصر؛ لأنها منبع النيل، ويُبرز لنا الكاتب كيف استطاعت بريطانيا أن تستنزف كل المقدَّرات الاقتصادية للسودان عن طريق الاستيلاء على ثرواتها من المعادن النفيسة بمقتضى اتفاقيات ومبادرات أثارت لهيب الجدل القانوني حول مدى شرعيتها، كما يوضح كيف استطاعت بريطانيا أن تعمِّق جذورها الاستعمارية في مصر والسودان بذريعة الاضطرابات السياسية والمالية في مصر، والثورة المَهْدِيَّةِ في السودان، ويختتم الكاتب جولته السياسية في السودان بالحديث عن السياسة الفيدرالية التي انتهجتها بريطانيا من أجل فصل الروح الاستراتيجية التي تمثلها السودان عن جسد الدولة المصرية.

العرب وإيران: مراجعة في التاريخ والسياسة

تحتل العلاقة بين العرب وإيران مساحة واسعة من الجدل السياسي في الوطن العربي وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وربما خارجها أيضاً، كما تسود جملة من المفاهيم التي ترتبط بتطورات ومواقف ومصالح سياسية راهنة، لكنها تعمم حيث لا يجوز التعميم، وغالباً ما تسقط على التاريخ فتؤدي إلى عملية أسطرة. إن الحاجة إلى التدقيق العلمي الناجمة عن التعميمات غير الحذرة والإسقاط على التاريخ بما يطمس الحقائق التاريخية هي التي جعلت المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات يبادر إلى عقد ندوة علمية ويصدر كتاباً لسبر أعماق العلاقة بين مكونين متفاعلين سياسياً وحضارياً في منطقة غرب آسيا، بحيث يتم مراجعة دقيقة وعميقة للعلاقة بين إيران والعرب؛ مراجعة لا تهدف إلى نصرة وجهة نظر على أخرى أو فريق على آخر، فالمركز الذي ينظر إلى العرب كأمة، وإلى المنطقة العربية كوطن عربي، لا يرى في العرب وإيران فريقين متجانسين متضادين، ولا حتى وجهتي نظر أصلاً. والهدف من هذه الدراسات المجموعة في هذا الكتاب هو مراجعة العناصر التي تتشابك في هذه العلاقة في إطار معرفي وتحليلي.

الاسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة - جزء1

يحوي هذا الكتاب الجزء الأول من دراسات وبحوث منتخبة قدّمت في المؤتمر السنوي الثاني "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي" الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة - قطر في 28 و 29 أيلول/سبتمبر 2013، بعنوان "مسائل المواطنة والدولة والأمة". وانتظمت الدراسات الست عشرة في هذا الجزء تحت عنوان "الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة". ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا للمؤتمر الأول الذي عقد في الدوحة بتاريخ 8-6 تشرين الأول/أكتوبر 2012 تحت عنوان "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات"، وصدرت دراساته في كتاب عن المركز.

حرمان النخب من العملية السياسية ومهزلة دولة الاحزاب

دوامة سياسية وحزبية يسيطر على بطون الوعي الفكري للشعب محدثا فجوة كبيرة مابين الشعب والساحة السياسية وتوهنا بين المفاهيم السياسية فتخيل لنا الدكتاتورية في لباس الديمقراطية وتوقعنا بأن حلمنا قد تحقق ولكن لا يمكن للحلم أن يصبح حقيقة ولا الحقيقة يمكن أن تجسدها مفاهيم خيالية بعيدة كل البعد عن المنطق السياسي فمسايرة العملية السياسية يتطلب برنامج منظم وفكر متحرر ووجدان نابع من التدرجات الفكرية وزمن متساير مع الأحداث.

دين مصر

هذا كتابٌ عن القضايا الشائكة، من التوظيف السياسي للدين إلى علاقة الرئاسة بالكنيسة، مرورًا بقضية الزواج الثاني عند الأقباط، والفتنة الطائفية وحروب الكراهية في مصر.

نظرة بديلة إلى مشكلات لبنان السياسية والاقتصادية

معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية

يتحدث هذا الكتاب عن سبب ضمور الفكر الفلسفي-العقلاني في الساحة الإسلامية منذ انهيار الحضارة الكلاسيكية في القرن الثالث عشر الميلادي. ويكشف عن وجود تيار تنويري ذي حسّ إنساني، واحترام لوظائف العقل كقوة تفكير نقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة أي التاسع والعاشر للميلاد.

الجهادية العربية

يتتبّع هذا الكتاب نشأة الأيديولوجيا الجهادية العالمية وتطورها، ونشأة الجهادية العربية وأسباب ازدهارها وتنافسها في تمثيل الهوية الإسلامية السنّية، وتطور تنظيم الدولة الإسلامية وارتقائه، وتنظيم قاعدة الجهاد في العالم العربي وخريطة تمدّده. ويحاول الكتاب الوقوف على علل جاذبية الجهادية العربية الراهنة وأسباب انتشارها، واستشراف مستقبلها. يُناهض الكتاب المقاربات الاستشراقية والثقافوية الشائعة في شأن مُسلّمة ما يُسمى «الإرهاب الإسلامي»، وهي مُقاربات تتمتع بحضور كثيف في الغرب، ولها أتباع كُثُر من العرب؛ فأنصار حديث الاستشراق والثقافة مُجمعون على أن الدين هو الذي يقود الثقافة والسياسة في العالم العربي، وعلى أن دوافع العنف الإسلامي نابعة من أصولية دينية إسلامية متطرفة، على الرغم من أن هذا التحليل يُجانب الصواب معرفيًا، فالتعمُّق في الظاهرة الإسلامية يدل على صلة العنف الوثيقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

السلطان الخطير

لا يستبعد المفكر الأميركي المعروف نعوم تشومسكي والباحث العربي جلبير الأشقر أن تكون الاستخبارات الأميركية ضالعة في تفجيرات 11 سبتمبر، لأسباب كثيرة يذكرانها في أحد حواراتهما التي يتضمّنها هذا الكتاب. وهما يفككان السياسة الأميركية المتبعة في الشرق الأوسط، متطرقين بأسلوب نقدي رصين إلى موضوعات شائكة مثل التهديد الإرهابي والرد عليه، وأسرار غزو صدام حسين للكويت، والإرهاب والأصولية والديموقراطية، ودور اللوبي الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعريتهما واقع علاقة أميركا بكل من إيران وسوريا وإسرائيل ولبنان.ويقرآن قراءة تحليلية عميقة حال المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة وحماس وحزب الله، فضلاً عن الوضع الحالي في العراق. ويجيبان عن سؤال: هل يفضي انسحاب قوى التحالف من العراق إلى حرب أهلية؟ ولم يغِب الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عن الحوار فحضر بجميع تشعّباته ودقائقه. وعرض المفكران للعوائق التي تحول دون بلوغ السلام الدائم، وشرحا أسباب معاداة السامية في أوروبا الغربية والعنصرية ضد العرب ورهاب الإسلام/ إسلاموفوبيا.كتاب لا بد من مطالعته لفهم ملامح ;الشرق الأوسط الجديد; الذي تنادي به أميركا وتحاول التأسيس له منذ زمن.

العراق المتأزم الحصاد المر للحرب والاحتلال تراجيديا ضياع الدولة ومركزية الطائفية والمستقبل الصعب

سلطة المنظمة الدولية في إبرام المعاهدات

القمة الامريكية السعودية الاولى:"القمة السرية بين الملك عبد العزيز ابن سعود والرئيس روزفلت البحيرات المرة

تعد القمة الأمريكية السعودية الأولى (فبراير 1945) حدثاً مفصلياً في تاريخ المملكة والمنطقة العربية والعالم، إذ أسست تحالفاً راسخاً بين القوة الأكبر في العالم واحدة من أهم القوى الإقليمية، وقد صمدت التفاهمات التي أرسها الرئيس الأمريكي روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود في وجه عواصف إقليمية ودولية عاتية: إنشاء إسرائيل، الحروب العربية الإسرائيلية، انهيار الاتحاد السوفيتي، غزو الكويت...... وكانت السرية التي أحيطت بها القمة قد عززت أهميتها وجعلتها تبدو حدثاً غامضاً تحيط به الأقاويل حتى كتب الكولونيل ليم إيدي هذه الوثيقة التي تترجم للعربية كاملة للمرة الأولى. والكولونيل إيدي أول وزير أمريكي مفوض في المملكة العربية السعودية (1944-1946) فضلاً عن أنه تولى الترجمة بين الرئيس والملك في لقاء القمة، ولديه معرفة عميقة بالمملكة والعلاقات بين البلدين. وقد تضمن الكتاب: الترجمة الكاملة للوثيقة، وصورة ضوئية كاملة لها، إلى جانب تعريف واف بالرئيس والملك، وقراءة في تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والغرب. ولأهميتها التاريخية الاستثنائية، فإن هذه الوثيقة مما لا غنى لمتخصص في تاريخ المملكة والعالم العربي عن اقتنائها لأنها تكشف عن درجة الاتفاق والخلاف في القضايا الرئيسة لتي ساهمت بنصيب كبير في صياغة تاريخ المنطقة، وما تزال.

فهم الإسلام السياسي

من الجزائر إلى سوريا، مروراً بتونس واليمن وليبيا ومصر وفلسطين وفرنسا، يروي بورغا كيف قاده مساره البحثي، بغية فهم الآخرية الإسلامويّة، إلى نحت أدواته التحليلية الخاصة. ويبيّن باستعادة لقاءاته مع عدد من الإسلامويين كيف أنّ بواعثهم كانت دنيويّة وسياسيّة أكثر منها دينيّة، مبتعداً عن التفسيرات الماهوية التي تتعنت في البحث داخل قرآن القرن السابع عن مفاتيح الإسلام السياسي المعاصر. يتابع بورغا في هذا العمل مساراً بحثياً ابتدأه منذ أربعة عقود، فيقابل فرضياته الأولى بالاضطرابات التي رافقت فصول "الربيع العربي" وبروز الحضور الجهادي. كما يدرج ملاحظاته في سياقاتها التاريخية، ليقدم إلينا إضاءة ثمينة حول شروط تجاوز هذا "التحدي الإسلاموي".

سورية الدولة والهوية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب خلود الزغيّر سورية الدولة والهوية: قراءة حول مفاهيم الأمّة والقومية والدولة الوطنية في الوعي السياسي السوري (1946-1963). وفي هذا الكتاب، تقدم المؤلِّفة قراءة في الطروحات المتعلقة بهوية الدولة السورية والمفاهيم المركزية التي قام عليها النقاش بين هذه الطروحات؛ مثل "الأمّة"، و"القومية"، و"الدولة الوطنية"، داخل خطاب الأحزاب السياسية السورية التي تصدرت المشهد السياسي بعد الاستقلال التام لسورية في عام 1946 حتى وصول اللجنة العسكرية لحزب البعث إلى السلطة في عام 1963، سواء الأحزاب التي وُجِدت في السلطة أو التي كانت في المعارضة، انطلاقًا من أن أي قراءة في سؤال الدولة والهوية اليوم تحتاج إلى فهم الإشكاليات والظروف والسياقات التي تشكلت ضمنها الدولة السورية وهويتها في المراحل السابقة، خصوصًا أن السؤال حول وجود هوية سياسية - اجتماعية لسورية أو هوية وطنية سورية جامعة أمرٌ لا يزال مطروحًا. ويشتمل هذا الكتاب (272 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) على تسعة فصول نتطرّق إليها في ما يلي. الهوية والتحديات في الفصل الأول، "الهوية السياسية والإشكالية الجغرافية والاجتماعية"، تطرح المؤلفة التحديات الداخلية التي رافقت نشوء الدولة السورية وأحزابها السياسية، وأبرزها الإشكالية الجغرافية المتمثلة في مسألة التناقض بين جغرافية الكيان السوري الناشئ في مطلع العشرينيات والانتماء السياسي إليه، والإشكالية الاجتماعية المتعلقة ببنية المجتمع السوري من حيث طبقاته ونخبه السياسية، ودور المسألة الاجتماعية في تشكيل التوجهات السياسية لكل حزب. أمّا في الفصل الثاني، "التحديات الخارجية للكيان الوطني السوري"، فتعالج المؤلفة التحديات الخارجية للكيان الوطني السوري والإطار الإقليمي والدولي الذي نشأ فيه، وتفكك مفهوم الوطنية والانتماء الوطني الذي تشكل في ظل الموقف من الآخر الخارجي وبالتحدي معه. أمّا في الفصل الثالث، "المؤسسة السياسية والمؤسسات المحلية التقليدية"، فتتناول المؤلفة بنية مؤسسة الدولة، وإلى أي درجة شكّل المجتمع السياسي السوري ومؤسساته دولة وطنية حديثة، وأثر الانتماءات فوق الوطنية أو تحت الوطنية في مؤسسات سياسية (كالأحزاب والبرلمان مثلًا). الوطنية والقومية وما بينهما تنتقل المؤلفة في الفصل الرابع، "أثر الفكر القومي الغربي في التنظير لمفهوم الأمة"، إلى دراسة أثر الفكر القومي الغربي، وخصوصًا النظريتين الفرنسية والألمانية، في الأحزاب القومية التي بدأت تُنظّر لمفهومَي "الأمة" و"القومية" اللذين طغيا على مفهوم "الوطنية". وقد اعتمدت في هذا الشأن حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ بغية الكشف عن الإرث القومي الغربي في خطابهما النظري، وعلاقته بواقع ظهور هذه الأحزاب. ثمّ تناقش المؤلفة في الفصل الخامس، "بين الوطنية السورية والقومية العربية"، الازدواجية أو التأرجح بين مفهومي الوطنية السورية والقومية العربية في خطاب الأحزاب السياسية السورية، وإلى أي درجة يعكس هذا التأرجح إشكالية عدم التوافق حول تعريف الكيان السوري كدولة – أمة، أو كقطر ينتمي إلى أمة أوسع، إضافةً إلى الدور الذي تؤديه الظروف المحيطة وشبكة المصالح في تبدل استخدام هذين المفهومين. أمّة ولغة وتاريخ في الفصل السادس، "الأمة واللغة"، تدرس المؤلفة علاقة الأمة باللغة؛ إذ أدت اللغة العربية دورًا مركزيًا في تشكيل الهوية العربية في العصر الحديث، ذلك أنّ التيارات القومية العربية بَنَت تصورها للأمة على أساس اللغة، معتبرةً إياها المحدد الأساسي والأول لكيان الأمة؛ بناءً على أنّ وحدة اللغة هي محدد وحدة الكيان القومي. وفي هذا السياق تبحث الزغير التصور اللغوي - التاريخي عند ساطع الحصري، والتصور اللغوي - الميتافيزيقي عند زكي الأرسوزي، والتصور اللغوي - السياسي عند حزب البعث. أمّا الفصل السابع، "الأمة والتاريخ"، فتبحث فيه المؤلفة علاقة الأمة بالتاريخ، خصوصًا التاريخ الذي شكّل في خطاب الأحزاب السياسية السورية مقومًا أساسيًا من مقومات تكوين الأمة من جهة، ومرجعية فكرية وإرثًا تُبنى عليه الأمة المعاصرة من جهة ثانية. ومن هذا المنطلق، تلقي نظرة على موقع التاريخ في خطاب الأحزاب السياسية بشأن الأمة، ولا سيما على مستوى الوظيفة، وعلى مستوى الدور الذي أداه. وفي هذا الفصل تعالج المؤلفة التاريخ بوصفه مرجعيةً للأمة وإرثها، وعامل وحدة لها. أمّة واقتصاد ودين في الفصل الثامن، "الأمة - الاقتصاد – الطبقة"، تبحث المؤلفة في علاقة الأمة بالاقتصاد، خصوصًا أن حزبين فقط طرحا دور العامل الاقتصادي في تكوين الأمة؛ هما الحزب الشيوعي، والحزب السوري القومي الاجتماعي. وقد تصاعد الجدل بين اتجاه يرى أن الأمة العربية هي أمّة مُكوَّنة، وقد مثّل هذا الاتجاه القوميون العرب واليساريون غير الدائرين في فلك السوفيات، واتجاه يرى أن الأمة ما زالت في طور التكوُّن وأنها تبقى كذلك حتى تتحقق وحدتها الاقتصادية، ومثّل هذا الاتجاه الماركسيون الشيوعيون العرب الدائرون في فلك السوفيات، في حين يرى اتجاه مثّله السوريون القوميون الاجتماعيون أن الأمة متكونة وأنها تمثّل وحدة تامة، لكنّ بعثها يحتاج إلى ما سمّوه النهضة القومية الاجتماعية، وبناء المتحد القومي الاجتماعي. في آخر فصول الكتاب؛ أي الفصل التاسع الذي ورد بعنوان "الأمة والدين"، تخوض المؤلفة في علاقة الأمة بالدين الإسلامي، وفي الاختلاف الفكري الواضح بين الأحزاب السياسية السورية حول مسألة وحدة الأمة على أساس الدين، وحول علاقة الدين بالدولة والسياسة. فإذا كانت عقيدة العروبة قد استطاعت إيجاد نقاط تلاقٍ مع عقيدة الإسلام، فإن عقائد أخرى كالشيوعية والقومية السورية كانت أكثر جذرية في استبعادها العامل الديني، على نحو تكون فيه المؤسسة الدينية في ما يتعلق بالمؤسسة السياسية مؤسسة محايدة، على الرغم من أن تلك العقائد قدّمت نفسها، أحيانًا، كـ "أديان" جديدة.

العولمة ليست قدرا-في مواجهة تحديات العولمة النيوليبرالية... ما العمل؟

يبين الكتاب بشكل مفصل وبالأرقام الأخطار الناجمة عن العولمة وخاصةً العولمة المالية على صعيد دول الجنوب، وعلى صعيد العالم بما فيها الدول الرأسمالية، إن على صعيد الفقر والجوع أو سوء التغذية وغيرها، وعلى صعيد الآثار السلبية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي وعلى صعيد ضرب الهويات القومية وسيادة الدول.